Drohnen über Europa: „Derzeitige Abfangkapazitäten nicht skalierbar“

Drohnen über den Flughäfen von München, Kopenhagen oder Oslo, die als „Anschläge“, „systematische Bedrohung“ und „hybrider Krieg“ bezeichnet werden: Ein Bedrohungsszenario seitens Russland auch tief im Inneren der EU wird dieser Tage durch immer neue Vorfälle immer greifbarer. Wie berichtet, will die EU eine „Drone Wall“ gegen Russland auch mit Hilfe von DefenseTech-Firmen aufbauen, dafür werden 6 Milliarden Euro locker gemacht.

In dieser aktuellen Lage meldet sich nun das Anti-Drohnen-Startup Alpine Eagle aus München mit einem neuen Whitepaper zu Wort, das die Bedrohungslage und vor allem die Schwachstellen hervorhebt. Die Drohnenabwehr an den östlichen NATO-Grenzen weise erhebliche Schwachstellen auf. Dem Dokument zufolge seien die bestehenden Verteidigungspläne der Allianz gegenüber modernen Drohnen-Angriffen vor allem durch Russland nicht ausreichend gewappnet.

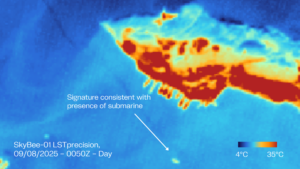

Alpine Eagle ist bereits auch in der Ukraine tätig, um dort seine Anto-Drohnen-Technologie zu testen. Feldversuche der Luftabwehr-Technologie gegen unbemannte Flugsysteme (C-UAS) laufen dort, dabei werden maschinelles Lernen, Sensoren und Computer Vision eingesrtzt, um feindliche Drohnen zu erkennen, zu klassifizieren und zu neutralisieren.

Radar-Blindspots als Schwachstellen

Laut Whitepaper profitieren gegnerische Drohnen von „Radar-Blindspots“: Bodengestützte Radare seien häufig nicht in der Lage, kleine und niedrig fliegende Drohnen zu erkennen, insbesondere in komplexem Gelände wie Wäldern, Flusslandschaften oder urbanen Zonen. Sobald Drohnen die erste Verteidigungslinie überwinden, bleibt nur der kostenintensive Einsatz von Kampfjets – keine nachhaltige Lösung angesichts der großen Zahl und geringen Kosten aktueller Drohnenmodelle.

„Die Wirtschaftlichkeit der derzeitigen Abfangkapazitäten ist nicht skalierbar: Festflügeldrohnen im Wert von 20.000 Euro verursachen immer noch Kosten von 100.000 bis 1 Million Euro für Abfangmanöver“, heißt es in dem Dokument.

Weitere Schwachpunkte betreffen die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der Antwort: Drohnenschwärme zwingen die Verteidiger, Erkennung, Entscheidung und Reaktion binnen Sekunden zu absolvieren. Fehlende Tiefe in den Verteidigungslinien und Friktionen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verlängern die Reaktionszeiten und verringern die Wirksamkeit.

Mehrschichtige, integrierte Lösungen

Das Whitepaper fordert ein umfassendes, mehrstufiges Verteidigungsmodell (Detect–Decide–Defeat-Chain), das mehrere Aspekte umfasst:

- Niedrigeffiziente, günstige Abwehrsysteme („Effektoren“) sollen bevorzugt eingesetzt werden; hochwertige Systeme und Abfangjäger sind als letzte Option zu reservieren.

- Mobile, autonome Luftaufklärungsradare als zweite Verteidigungslinie: Sie sollen mobil und flexibel Lücken schließen und auch hinter der Grenze eingedrungene Drohnen orten und verfolgen.

- Ein integriertes, NATO-weites Command-and-Control-System (C2) soll eine automatisierte, schnelle Priorisierung und Koordination der Verteidigungsmaßnahmen ermöglichen.

Im Kern gehe es darum, kein „Allheilmittel“ zu suchen, sondern verschiedene Systeme so zu verknüpfen, dass sie gemeinsam eine resiliente, kosteneffektive und skalierbare Drohnenabwehr sichern.

Die Bedrohung durch unbemannte Fluggeräte ist laut Alpine Eagle längst Realität; nicht zuletzt die Vorfälle über Polen, Dänemark und Norwegen – und nun auch München- hätten dies zuletzt deutlich gemacht. Drohnen gelten als „erste Welle“ moderner Angriffe und werden zunehmend zur Aufklärung, Sabotage oder gezielten Zerstörung von Infrastruktur außerhalb klassischer Gefechtsfelder eingesetzt.

Innovationsdruck: Von der Diskussion zur Umsetzung

Alpine Eagle fordert, sicherlich auch im eigenen Interesse als Anbieter, die schnelle Umsetzung und Integration moderner Counter-UAS-Systeme. Europa müsse Lehren aus den Erfahrungen in der Ukraine sowie den aktuellen Vorfällen an der Ostgrenze ziehen und den Übergang von der strategischen Diskussion zur technischen und logistischen Realisierung schaffen. Besonders das Zusammenwirken bodengebundener und luftgestützter Systeme bewertet das Unternehmen als entscheidend für die künftige Resilienz und Wirksamkeit der Verteidigungsarchitektur.