Kritik am Dach-Fonds wegen „Mangel an jeglichem Detail“

Rudolf Kinsky ist Managing Director von Kinsky Capital Management GmbH und als ehemaliger AVCO-Chef seit vielen Jahren mit VC- PE- und Fonds-Themen befasst; Mahdi Allagha ist Mitglied der Geschäftsleitung des Senat der Wirtschaft Österreich. In diesem Gastbeitrag beschäftigen sie sich mit dem Dachfonds, den die Bundesregierung derzeit plant (mehr Infos dazu hier).

Positiv hervorzuheben ist, dass der langerwünschte Dachfonds im Rahmen eines sog. Standortfonds im Ministerrat vom 3.9.2025 als von der Regierung sanktioniertes Konzept endlich das Licht der Welt erblicken soll.

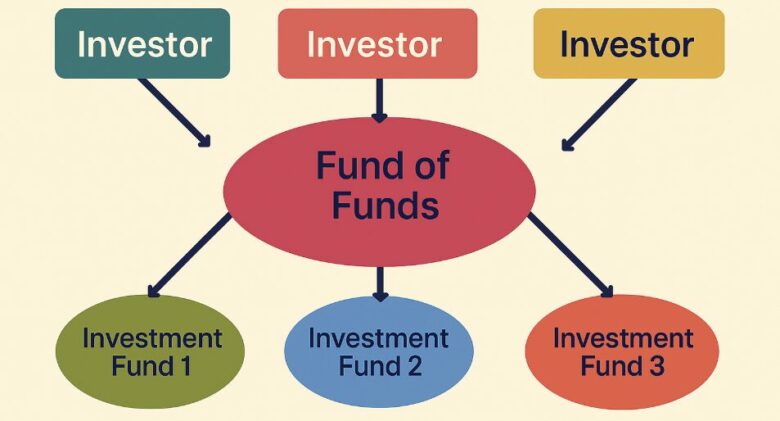

Dabei soll dieser Fund-of-Funds überwiegend mit privatem institutionellem Kapital ausgestattet werden. Damit könnten auf Ziel-Fondebene bis zu 2 Milliarden Euro an frischem Kapital zur Finanzierung von Innovation mobilisiert werden. Ebenso ist die geplante internationale Ausschreibung für ein Management-Team zu begrüßen: Ein nach Best-Practice-Methoden geführtes Team mit internationaler Erfahrung erhöht die Glaubwürdigkeit des Fonds und schafft Vertrauen bei Investoren.

Kritisch zu sehen sind jedoch mehrere Punkte in der Ausgestaltung und Umsetzung und der Mangel an jeglichem Detail bzw. Hinweise zur praktischen Durchsetzung des Projekts (daran sind schon viele Kapitalmarktinitiativen der Regierungen der letzten 10 Jahre gescheitert!).

Einseitiger Fokus auf Frühphasen-Investments

Der Fonds konzentriert sich ausschließlich auf Startups und Scale-ups. Damit werden Private Equity-Fonds, die Wachstumsfinanzierungen für KMUs oder Eigenkapitallösungen für Nachfolgesituationen bereitstellen, ausgeklammert – ein gravierender Nachteil für die Eigenkapitalstärkung des Mittelstands.

Das ist vor allem wichtig, weil es mit ein paar wenigen Ausnahmen zurzeit in Österreich keine PE-Fonds gibt, und eine entsprechende Erweiterung wäre für Investoren attraktiver, denn der Fokus auf VC-Fonds ist gemäß Riskmanagement-Parametern viel zu riskant.

Staatliche Direktinvestments statt Garantie-Modell

Die Beteiligung der öffentlichen Hand über direkte Kapitalbeiträge öffnet die Tür für politische Einflussnahme. Zielführender wäre ein staatliches Garantie-Modell (First-Loss-Tranche), das risikoabsichernd wirkt, ohne das Budget direkt zu belasten.

Bürokratische Trägerschaft

Eine mögliche Umsetzung über die aws birgt das Risiko einer übermäßigen Bürokratisierung, die die Dynamik und Innovationskraft des Fonds schwächen könnte.

Damit der Dachfonds mit der im internationalen Kapitalmarkt erforderlichen Glaubwürdigkeit ausgestattet wird und in die Startlöcher für eine erfolgsversprechende Kapitalaufnahme kommen kann, müssen noch viel Hausaufgaben erledigt werden.

Rechtliche und steuerliche Defizite

Österreich hat kein flexibles Fondsrecht wie Luxemburg und eine steuerliche Behandlung, die Investoren benachteiligt, u.a.:

- Fondsgewinne werden laufend statt am Ende der Laufzeit besteuert.

- Carried Interest ist steuerlich unattraktiv geregelt.

Ohne Reformen bleibt der Standort im internationalen Fonds-Wettbewerb chancenlos.

Stringenter Umsetzungsplan

Für ein Projekt dieser Größenordnung ist ein klarer, detaillierter Fahrplan mit Meilensteinen zwingend notwendig – und dieser muss gemeinsam mit Kapitalmarktexperten entwickelt werden, andernfalls ist die Akzeptanz am Markt bedroht.

Rahmenbedingungen für institutionelle Investoren

Die Regierung hat angekündigt, dass die regulatorischen Vorgaben für österreichische Versicherungen und Pensionskassen angepasst werden sollen. Das ist zwar positiv, aber die Umsetzung muss klar und verbindlich erfolgen, damit institutionelle Investoren tatsächlich einsteigen können.

Zwei-Ebenen-Struktur erfordert klare Zielsetzungen

Das Projekt umfasst zwei Ebenen: Einen € 500 Mio. Fund-of-Funds, sowie die Zielfonds, die direkt in Unternehmen investieren und zusammen rund € 2 Mrd. an Kapital bereitstellen könnten.

Für beide Ebenen müssen klare Zielsetzungen, Investitionsrichtlinien und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Fondsgebühren, Carried Interest, Kostenstrukturen) definiert werden.

Offene Fragen zur Investmentstrategie

Unklar erscheint auch, wo und wie die Zielfonds investieren dürfen (nur Österreich, EU-weit oder international?). Ebenso fehlt eine klare Definition, wer die Investoren sein können – nur inländische oder auch ausländische Institutionen? Ein Öffnung für internationale Investitionsziele wäre aus Gründen der notwendigen Diversifizierung und des Riskmanagements unerlässlich. Zudem würde ein breites Anlageziel Wien als Fondsstandort attraktiver machen und einen weiteren Beitrag zur Wertschöpfung in Österreich leisten.

Fehlende Pensionsmarktreform

Der Dachfonds kann nur erfolgreich sein, wenn er mit einer Reform der 2. und 3. Säule des Pensionssystems verbunden wird. Auch ein kapitalgedeckter Anteil in der staatlichen Pension wäre dringend nötig und würde das Budget massiv entlasten. Erst steuerlich gefördertes Ansparen – vor allem für jüngere Generationen – macht Pensionskassen zu potenten Investoren und bringt Österreich auf das Niveau anderer Länder wie Dänemark, Schweden oder die Schweiz.

Conclusio

Der Scale-up Fonds ist ein wichtiger Schritt, droht aber durch fehlende Breite im Investitionsfokus, staatliche Direktbeteiligungen/Einflussnahme und unklare Rahmenbedingungen sein Potenzial nicht auszuschöpfen. Nur mit einem klaren Umsetzungsplan, einem Garantiemodell, einer doppelten Durchdachtheit auf Fonds- und Zielfondsebene, einer Reform des Rechts- und Steuerrahmens sowie einer Pensionsmarkt-Reform kann Österreich tatsächlich ein international konkurrenzfähiges Kapitalmarktinstrument etablieren.

Studie: Dachfonds soll Österreichs „Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“ stärken