wwwe’re open: Mit dem richtigen Webshop-System zum erfolgreichen E-Commerce

Ladeneröffnung im Internet und dadurch potenziell mehr Publikum für die eigenen Produkte? Klar, aber wie genau? Um die beste Webshop-Lösung für Ihr Unternehmen zu finden, haben wir das Angebot der populärsten Software-Anbieter miteinander verglichen. Wir sagen, welches System für wen das geeignete ist.

Wir alle kennen die beiden größten Player des E-Commerce: Alibaba und Amazon. Vor allem letzteren nutzen hierzulande sehr viele Menschen sogar für den Kauf von Waren des täglichen Bedarfs. So besorgt Amazon schon lange nicht mehr nur Bücher, Smartphones oder den Toner für den heimischen Drucker, sondern auch die Lieblingsmundspülung, die Kekse, die man im Urlaub so gern gegessen hat oder sogar das Spezialkatzenfutter, das bei Rosi und Gottfried für besonders glänzendes Fell sorgt. Meistens verkauft Amazon diese – und viele andere Produkte – aber nicht selbst, auch wenn sie im Karton mit dem Pfeil vor der Tür landen: Laut statista.de „stammen mehr als die Hälfte der Waren, die Menschen bei Amazon kaufen, nicht von Amazon selbst, sondern von kleineren Händler:innen“. Denn der Handelsgigant aus Seattle ist schon lange kein klassischer Player auf dem Markt mehr, der Waren schlicht ein- und dann weiterverkauft. Amazon ist mittlerweile selbst der Markt. Bildlich formuliert: Aus einem Standler auf dem Wochenmarkt wurde der Marktplatzbetreiber, der an jedem Stand kassiert und obendrein selbst die größte Ausstellungsfläche hat – und aus Amazon das zwischenzeitlich wertvollste Unternehmen der Welt.

Amazon Marketplace statt eigenem Webshop?

Auf dem deshalb auch so genannten Marketplace wird anderen Händler:innen also die Möglichkeit gegeben, ihre Waren feilzubieten und so von der enormen Popularität der Plattform und dem Vertrauen in die Marke zu profitieren. Optional bietet Amazon auch die Dienstleistung der Abwicklung an – die Lagerung, das Verpacken, den Versand und natürlich auch die Zahlung. Kurz: FBA – Fulfillment by Amazon. Mehr als ein Drittel der 500 größten Online-Händler in Deutschland setzten 2020 deshalb auf Amazon und mehr als die Hälfte des gesamten Online-Einzelhandelsumsatzes wurde im gleichen Zeitraum über Jeff Bezos‘ digitale Ladentheke abgewickelt. Klingt eigentlich perfekt.

Doch wo viel Licht, da auch viel Schatten. Erstens behandelt Amazon seine Marketplace-Kunden nicht gerade wie Könige und Königinnen. Man hört von plötzlichen Account-Sperrungen wegen Nichtigkeiten oder singulärer schlechter Bewertung, was für Händler:innen, die nur auf Amazon setzen, den schnellen Ruin bedeuten kann. Zweitens lässt sich Amazon seine Dienste fürstlich vergüten. Wer die komplexe Gebührenstruktur auf sein Produkt anwendet, kann sich an der verbliebenen Zahl unterm Strich ordentlich erschrecken. Kurz: Die angelegte Abhängigkeit und die Kosten sprechen gegen die (ausschließliche) Nutzung von Amazon. Es braucht also einen eigenen Webshop.

Diese Webshop-Lösungen sind am populärsten

Ist die Entscheidung gefallen, von einer Handelsplattform wie Amazon unabhängig eine digitale Dependance oder gleich einen Flagship Store im Netz zu eröffnen, stellt sich die Frage, welche Lösung die beste für einen ist. Klar, man kann sich einen Webshop von der Programmierbude des Vertrauens bauen lassen. Dort kocht man aber auch nur mit Wasser und greift oft auf bestehende Lösungen zurück, die dann, wie ein Anzug von der Stange, auf die eigenen Wünsche angepasst werden. Doch gute Programmierer können schlechte Shop-Architekten sein, denen schlicht die Expertise in puncto Design, Sicherheit und Erfordernisse des Online-Marketings fehlt. Am Ende ist viel Geld weg und Kund:innen machen beim ersten Besuch der Webseite auf dem Absatz wieder kehrt. Darum also lieber gleich vorgefertigte Spezialprodukten ins Auge fassen.

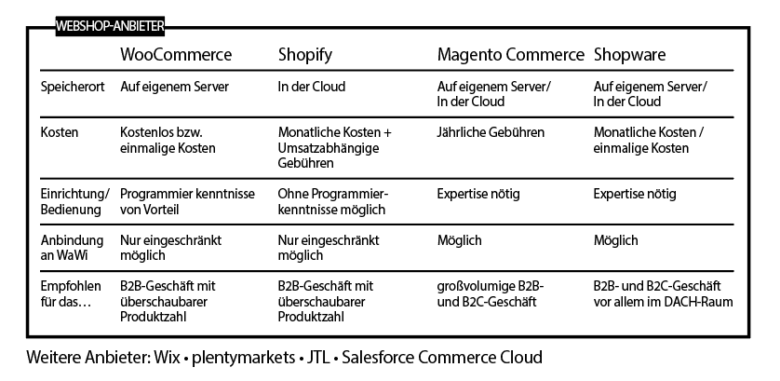

Wir haben uns die populärsten Anbieter angeschaut, denn populär heißt weitverbreitet und weitverbreitet heißt gut erprobt (ergo problemarm) und somit mittelfristig günstig, wenn auch nicht immer billig. Laut Zahlen von November letzten Jahres setzten die weltweit eine Million stärksten E-Commerce-Webseiten zu 27 % auf WooCommerce, 21 % auf Shopify und dahinter 8 %

auf Magento. Der Rest verteilt sich auf andere Shop-Systeme. Grund genug, uns die Lösungen dieser drei Anbieter sowie eines Unternehmens aus Deutschland, das sich auf Shops im DACH-Raum spezialisiert, unter die Lupe zu nehmen hat.

WooCommerce: Shop auf WordPress-Basis

Beginnen wir mit dem vermeintlich Besten an WooCommerce: Es ist kostenlos. Das betrifft aber nur das eigentliche Shopsystem, mit dem man allein aber nichts anfangen kann. WooCommerce ist nämlich eine Erweiterung, ein sogenanntes Plug-in, für WordPress, eines der beliebtesten Content-Management-Systeme bzw. Webseitenprogramme. Es braucht also zunächst eine WordPress-basierte Webseite, die wiederum eigenen Webspace (in der Regel auf einem fremden Server) benötigt und eine eigene Adresse im Netz, die Domain. All das kostet Geld, und zwar fortlaufend. Dennoch ist der finanzielle Aufwand überschaubar. Und wenn sowieso für das eigene Business schon eine WordPress-Seite besteht, umso besser. Doch Vorsicht, wenn der Run auf den eigenen Shop z.B. durch einen TV-Auftritt oder eine Influencer-Erwähnung sprunghaft ansteigt: Auch wenn der Speicherplatz für den Webshop selbst bei günstigsten Serverpaketen ausreicht, ist die Geschwindigkeit erst bei teureren Abos dafür ausgelegt, auch mehrere Hundert oder gar Tausend Besucher:innen gleichzeitig durch den virtuellen Store zu geleiten. Niedrige Server-Geschwindigkeiten sind wie ein zu enger Laden: Es leidet das Kauferlebnis, der Shop schließt sich vorübergehend selbst und potenzielle Kunden kommen vielleicht nie wieder.

Höherer Aufwand, aber keine Provision

Ist WooCommerce nun installiert, geht es an die Individualisierung des Shops. Zunächst einmal betrifft diese das Design. Da es so viele Nutzer gibt, ist die Auswahl an sogenannten Themes, die den Look und Aufbau des Shops bestimmen, sehr groß. Doch auch hier entstehen in der Regel Kosten. Was gut ist, ist selten gratis. Hinzu kommen für weitere Funktionen weitere Plug-ins. Auch für diese müssen bezahlt werden. Das ist nur fair, schließlich ermöglichen sie die Zahlungsabwicklung und ersparen einem z.B. bei der Rechnungslegung viel Arbeit. Doch von kostenlos kann man spätestens jetzt nicht mehr sprechen.

Wer selbst schon mit WordPress hantiert hat, weiß, dass viele Plug-ins auch viel Aufwand machen. Ständig möchte eines aktualisiert werden und kommt man dem nicht nach, tun sich schnell auch Sicherheitslücken auf. Auf der anderen Seite findet sich in einer solch genuinen Open Source-Umgebung auch für jedes Problem eine Lösung und für fast jeden Wunsch die passende Erweiterung.

Wer WooCommerce nutzen möchte und besondere Ansprüche an Design und Funktionalität hat, sollte entweder eine Affinität zur Code-Tüftelei haben – denn die Skripte lassen sich ändern – oder jemanden haben, der programmieren kann. Selber machen kostet Zeit (und Nerven), das Auslagern üblicherweise Geld. Wer ein Warenwirtschaftssystem mit seinem WooCommerce-Webshop verknüpfen möchte, kann zudem mit weiteren Problemen konfrontiert werden. Prinzipiell lässt sich aber sagen: Wenn der Shop steht und die Updates im Griff sind, lässt sich mit WooCommerce ordentlich Geld sparen, da keine Umsatzprovision anfällt.

Shopify: die All-in-one-Lösung

Würde man den Umsatz, der 2020 in allen Shopify-Webshops erzielt wurde, zusammenzählen, so landete das kanadische Unternehmen mit 120 Milliarden Dollar auf Platz 5 im Ranking der größten E-Commerce-Plattformen weltweit. Die Pandemie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass die Zahlen seither wohl noch weiter gestiegen sind und zwischenzeitlich auch der Börsenwert des Unternehmens aufs Fünffache anschwoll. Warum Shopify mittlerweile so beliebt ist? Das liegt am Software-as-a-Service-Ansatz. Als Shopify-Kund:in miete ich keinen eigenen Webspace und spiele dort eine gekaufte Software auf, sondern zahle eine monatliche Gebühr und der Webshop-Anbieter übernimmt alles weitere – Software und IT-Infrastruktur. Das ist vor allem auch unter dem Aspekt der Sicherheit beruhigend.

Mit 27 Euro pro Monat geht es los, wahlweise bezahlt man zwölf Mal im Jahr 79 oder 289 Euro. Die Preisunterschiede rühren nicht in erster Linie von einem größeren Leistungsumfang her. Vielmehr ist es so, dass Shopify neben der Grundgebühr eine Umsatzprovision bzw. Fixgebühren einbehält. Je mehr man verkauft, desto stärker machen sich diese bemerkbar. Wer also mehr verkauft, tut gut daran, ins teurere Abo zu wechseln, um trotzdem die Kosten zu senken.

Verschiedene Benutzerkonten und einfaches Handling

Bereits ab dem Basic-Abo gibt es bei Shopify mehrere Benutzerkonten, als Advanced-Kund:in kann man bis zu 15 Mitarbeitern einen eigenen Zugang anlegen. Das reicht selbst für mittelständische Unternehmen.

Prinzipiell ist der Vorteil von Shopify seine Einfachheit. Nicht nur wegen der All-in-one-Lösung, auch wegen der Benutzeroberfläche. Es lässt sich auch hier der Seitencode ändern, doch eine Individualisierung gelingt auch so recht leicht, denn kann man weitere Themes und Erweiterungen kaufen. Anders als bei WooCommerce: Es muss dabei nichts upgedatet werden. In kurzer Zeit steht deshalb ein ansehnlicher und funktionaler Shop. Braucht man doch einmal Unterstützung, gibt es viele Agenturen und einzelne Programmierer, die sich auf Shopify spezialisiert haben. Das ist gut für den Preis und die Verfügbarkeit. Als Kunde findet man auch direkt bei Shopify Hilfe, jedoch nur per Chat. Nicht immer sind die Antworten hilfreich, wenn auch schnell geliefert und freundlich formuliert. Fiskalischen Spezialanforderungen, z.B. bei der Rechnungslegung, kann Shopify nicht in jedem Fall und bis ins Detail gerecht werden. Der Fokus liegt einfach auf den USA, Kanada oder anderen Ländern. Als österreichisches Unternehmen kann das hie und da zu Reibungen führen.

Auch wenn der wohl prominenteste Shopify-Kunde Tesla heißt, empfiehlt sich für größere Unternehmen mit sehr vielen Produkten doch eher ein anderes System. Auch weil hier die Anbindung eines Warenwirtschaftssystems nicht so verlässlich zu gestalten ist. Zudem verlangt die Policy von Konzernen oft die Speicherung von Daten in eigenen Rechenzentren.

Aufschwung der Circular Economy: Kreislaufwirtschaft gegen Rohstoffkrise

Magento oder… Adobe Commerce

Magento ist seit 2008 am Markt und hatte seitdem unterschiedliche wie auch sehr illustre Besitzer: Von 2011 bis 2015 gehörte das Unternehmen zu eBay, seit 2018 ist es Teil des US-amerikanischen Software-Riesen Adobe. Einer der Vorteile dieses Shopsystems ist, dass ein kundenspezifisches Sortiment angezeigt werden kann. Das ist im B2B-Geschäft relevant und bietet auch die Möglichkeit für z.B. eine individuelle Bepreisung. Darüber hinaus lassen sich prinzipiell komplexe E-Commerce-Funktionalitäten wie die Warenwirtschaft relativ leicht realisieren – kein Wunder also, dass Magento sich in Konzernen großer Beliebtheit erfreut. Weitere Pluspunkte sind die Fülle an kostenlosen oder günstigen Extensions, darunter z.B. Plug-ins für die Suchmaschinenoptimierung, sowie der Checkout – ein neuralgischer Punkt in jedem Webshop. Ist der zu kompliziert gestaltet und weckt beim potenziellen Käufer Misstrauen, steigt die Absprungrate kurz vor Kauf. Magento bietet hier besonders viel Flexibilität und setzt auf Einfachheit.

Hoher Preis für viel Leistung

Prinzipiell gibt es die Software als kostenfreie Open Source-Variante. Der Funktionsumfang ist hier aber eingeschränkt, es gibt keinen Support und die Einrichtung ist vergleichsweise kompliziert. Die ehemalige Enterprise Edition, jetzt Adobe Commerce genannt, sowie die Cloud-Lösung kosten dafür richtig. Los geht es bei rund 15.000 Euro pro Jahr und je nach Supportvariante (auch 24/7 ist buchbar) kann der Preis bis weit in den sechsstelligen Bereich anschwellen. Einsehbar sind die Kosten nicht, Interessenten müssen bei Adobe anfragen. Doch die Preispolitik macht deutlich: Im Visier sind große Firmen, für die die Verlässlichkeit des Webshops und seine Integration in bestehende Strukturen im Vordergrund stehen.

Shopware: Das deutsche Magento

(Noch) nicht zu den globalen Big Playern gehört Shopware. Der Anbieter aus Deutschland ist erstaunlicherweise der älteste in diesem Reigen (2004 gegründet) und als Spezialist für den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall wert, in diesem Artikel besprochen zu werden. 2020 war das Unternehmen mit Sitz in Schöppingen (kein Witz!) Marktführer in Deutschland und wächst auch international zu einem ernsten Konkurrenten für Magento heran. Mit der Adobe-Software lässt sich die von Shopware nämlich am ehesten vergleichen. Auch hier gibt es eine kostenlose Open Source-Version, aber richtig nutzbar wird die Software erst für 199 Euro im Monat bzw. einmalig 2.495 Euro. Die Enterprise Edition kostet 2.495 Euro im Monat oder 39.995 Euro ohne Abo. Die Wahl zwischen Abo und Kauf gibt es nur hier und wirkt wie eine Reminiszenz an alte Software-Tage. Seit 2020 gibt es auch eine Cloud-Lösung, die Shopware auch für kleinere Unternehmen interessant machen soll.

DSGVO-Konformität und Warenwirtschaft

Um Shopware auf den Stand von Shopify zu bringen sind weitere Investitionen und immer auch Experteneinsatz nötig. Auf der Habenseite steht dafür die Anpassung an die Erfordernisse des deutschen Marktes, der ja in der gesamten DACH-Region besonderes Gewicht hat. Dazu zählt auch die automatische DSGVO-Konformität. Bei Shopware muss man sich hierüber keine Sorgen machen. Außerdem sind Sub-Webshops für andere Sprachen gut zu erstellen und auch die Anknüpfung an ein Warenwirtschaftssystem sollte reibungslos funktionieren. Kunden wie Douglas oder der BVB würden ansonsten wohl nicht auf so eine Lösung zurückgreifen. Nicht ganz so flexibel ist die Shop-Software bei den Content-Elementen – und die sind fürs Suchmaschinen-Ranking nicht unwichtig.

Keine Mangelware: Baumeister für den Webshop

Prinzipiell gilt: Ohne fundierte Programmierkenntnisse im eigenen Unternehmen ist man gut beraten, Profis bei der Erstellung eines Webshops zu Rate zu ziehen. Da es mittlerweile eine eigene Industrie mit entsprechenden Agenturen oder einzelnen Dienstleistern gibt, die den Start ins E-Commerce zum Erfolg und nicht zum Unfall werden lassen, ist die Auswahl dementsprechend groß. Wir würden empfehlen, sich vor der Entscheidung für einen Webshop-Baumeister dessen bisherige Arbeiten anzuschauen und gegebenenfalls mit den Betreiber:innen zu sprechen.

Eine DIY-Lösung empfiehlt sich lediglich bei Shopify, allenfalls mit Einschränkungen noch bei WooCommerce. Weil das Risiko eines hohen Investments dabei nicht gegeben ist, eignen sich diese beiden Wege besonders gut für das noch kleine Business mit schmalem Budget.

Text: Peter Mussler

Diese Story stammt aus dem Retail Startup Report 2022. Der ist hier kostenlos als Download abrufbar.